양지훈 l 2025 l 다큐멘터리 l 86분 21초 l 한국어 일본어 한국어자막해설

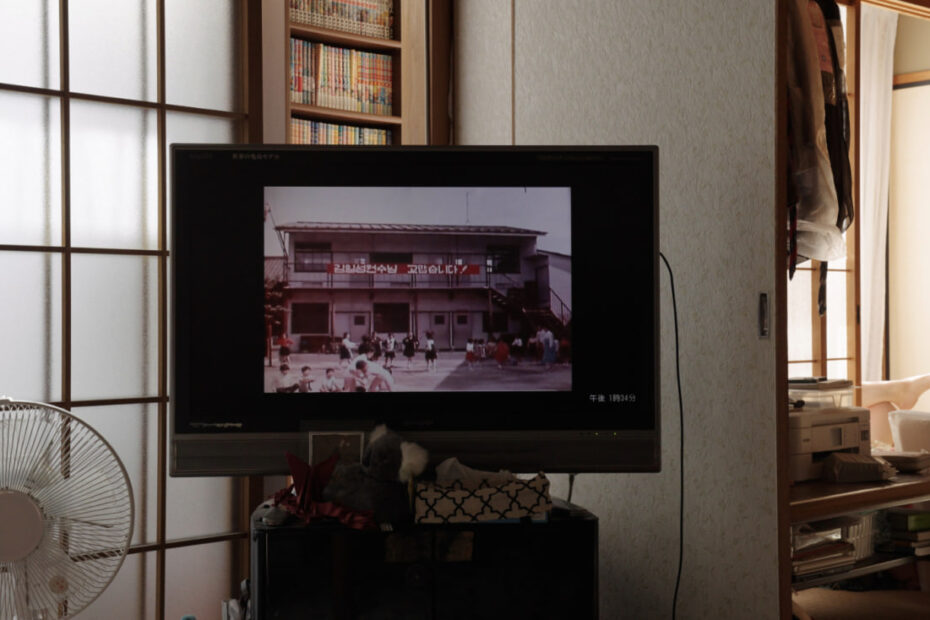

지훈은 대학 동기인 재일 조선인 ✕✕을 만나러 일본에 간다. 지훈은 ✕✕의 가족과 친구들을 만나 밥을 먹고 술을 마시고 노래를 부르며, 조선학교에서의 기억과 일본에서의 삶에 대해 듣는다. 이들의 재현과 이야기는 질문을 던진다. 지워진 얼굴과 정체성은 무엇인가.

시놉시스

✕✕는 조선학교를 졸업한 뒤 남한의 대학에 진학했다. 지훈은 대학 동기인 ✕✕의 가족과 친구들을 만나 함께 밥을 먹고 술을 마시고 노래를 부른다. 그러면서 자연스레 가까워진 ●●, ▲▲, ◆◆에게 조선학교에서의 기억과 일본에서의 삶에 대해 듣는다. 이들과의 교류는 일상의 자리를 지우고, 그 자리 위에 쥐어진 사명감에 관해 묻는다: 평범하게 살아가는 이들에게 ‘정체성’이라는 이름을 붙이는 일은, 과연 누구를 위한 것인가?

Synopsis

✕✕ graduated from a ‘Chōsen gakkō’ (Korean school in Japan, historically linked to North Korea) before enrolling at a university in South Korea, where he met Jihoon. When Jihoon later visits Japan, he encounters ✕✕’s family and friends—sharing meals, drinks, and songs. Through these intimate moments, he gradually grows closer to ●●, ▲▲, and ◆◆, who recount their memories of Chōsen gakkō and their everyday lives in Japan.

| 당신이 있어, |

도라지 불고기

Yakiniku ToRaJi

감독 : 양지훈

제작연도 : 2025

장르 : 다큐멘터리

언어 : 한국어 일본어 한국어자막해설

상영시간 : 86분 21초

상영일시 : 2025.12.3.(수) 오후 7:30

상영장소 : 영화공간 주안 3관

–

대화의 시간

양지훈 감독

조미수 한일문화번역자

랑희 인천인권영화제 활동가와 함께

작품해설

✕✕는 조선학교를 졸업한 뒤 남한의 대학에 진학했다. 지훈은 대학 동기인 ✕✕형을 만나러 일본에 가서 ✕✕형의 가족과 친구들을 만나 밥을 먹고 술을 마시고 노래를 부르며, 조선학교의 기억과 일본에서의 삶에 대해 듣는다. 특별할 것 없는 일상에서 나누는 대화를 통해 감독은 현재 2, 30대 청년 재일조선인들의 일상의 삶에 주목해 보길 청한다.

일상의 모습이지만 평범하지 않은 대화가 오간다. 지훈은 이들에게 어떤 국적을 선택했는지, 조선학교를 다시 다니겠냐는 질문을 반복한다. 반복되는 지훈의 질문을 들으며 비로소 이 질문을 남한 사람들이 재일조선인에게 반복적으로 했다는 것을 알아차리게 된다. 재일조선인에게 조선적(籍), 한국 국적, 일본 국적 중에 무엇이냐고 묻는 것은 자신의 삶을 선택하는 자유로서의 맥락이 아닌 ‘당신은 누구인가’ 또는 ‘어느 편인가’를 묻는 것으로 나와 같은 편으로 관계를 맺을 수 있는 존재인가를 확인하는 것과 같다. 그러니 국적은 이들을 경계 짓는 서류, 증표일 뿐이다. “한국에서도 외국인이고 일본에서도 외국인이야.”라고 말하며 ‘나라가 없다’는 이들의 일상에 흐르는 재일조선인의 역사와 삶의 맥락을 남한 사람들은 깊이 들여다보지 못했다.

남한에서 재일조선인을 표상하는 이미지로 일본의 차별에 저항하는 공동체, 민족과 통일의 상징으로서의 조선학교 학생을 떠올리기 쉽다. 감독은 재일조선인의 일면적인 모습이 (남한 사회에서) 전형성을 갖는 것에 도전한다. ‘재일조선인’이라는 삶 속에서도 다양한 개인의 삶과 존재가 있음을 왜 보지 않았느냐고 관객에게 묻고 있다. 이름도 얼굴도 지워진 채 등장하는 이들의 이야기를 따라가다 보면 그동안 우리(남한 사람들)가 보았다고 생각하는 그 얼굴은 무엇이었을까 곱씹게 된다. 얼굴을 마주하기보다는 보고 싶은 대로 보아온 우리가 이들의 얼굴을 지워버린 것이 아니었는지 자문하게 된다.

그리고 지워진 얼굴을 통해 관계를 생각하게 된다. 관계를 맺고 이어간다는 것은 서로 살피고 반응을 고민하고 맥락과 삶을 상상하며 점점 또렷한 얼굴로 마주하는 것이다. 그 얼굴에서 개인의 개별성과 역사와 세대의 시간이 축적된 내력과 삶의 조건에서 형성될 수밖에 없는 ‘재일조선인’이라는 정체성을 포착하면서 “당신의 삶이 더 궁금해지고 알고 싶다.”고 말을 건네고 싶어지는 것이다.

랑희 인천인권영화제 활동가

인권해설

재일동포/교포, 재일조선인, 재일한국인 또는 재일한인, 재일코리안, 자이니치. 일제 식민지 지배하에 일본으로 건너가 해방 이후도 그곳에 거주한 한반도 출신자와 후손들을 부르는 호칭은 여전히 하나로 정할 수 없다. 그동안 한국에서 표상되어 온 재일동포들은 어떤 때는 반공의 표적, 또는 한국어가 서툰 ‘반쪽발이’ 교포로, 또 어떤 때는 스포츠나 경제적 성과를 거둔 자랑스러운 재외한국인으로 그려져 왔다. 한일 간의 문화적 거리가 급속히 가까워진 근 몇 년에는 한국에서 대중적으로 알려진 탤런트를 필두로 한국과 일본 사이를 자유로이 오가는 존재로 인식되어 있을지도 모른다. 일정 사람들에겐 고정된 이미지로 인지되는 한편, 대체로 잘 모르는 애매한 존재로 인식되어 있을 것이다. 여전히 ‘재일조선인’이라 하면 ‘북한 국적’을, ‘재일한국인’이라 하면 ‘한국 국적’을 가진 사람이라고 오해하는 한국인은 적지 않다. 나도 십여 년 전부터 한국에 살면서 이러한 질문을 수없이 받아왔다.

여기서 재일동포의 국적에 대해서 아주 간략하게 되짚어본다. 패전 후 일본은 국내에 남아 있는 구 식민지 출신자를 일본 국적자로 둔 채 1947년 외국인등록령을 발령하여 ‘당분간 외국인으로 간주’하기를 선포했다. 하지만 외국인등록에 기재해야 할 국가가 한반도에 아직 없었으므로 국적 란에는 출신 지명 또는 민족을 뜻하는 ‘조선’이 쓰였다. 이것이 지금도 일부 재일동포가 유지하고 있는 ‘조선적(籍)’이다. 여기서 조선은 특정 국가의 국적이 아닌 기호에 가까운 것이므로 당연히 북한 국적을 의미하지 않는다. 남북한에 분단국가가 설립된 후 일본은 1950년부터 한국 국적 표기를 인정했다. 한국 국적을 택하는 재일동포가 급증한 건 1965년 한일수교에 따른 재일동포의 법적지위협정으로 일본의 영주자격이 부여되면서부터다. 국적을 둘러싼 재일동포사회의 갈등도 격화됐다. 하지만 조선적을 유지한다고 꼭 북측의 체제와 사회주의를 지지한다는 것은 아니며, 한국 국적을 취득했다고 꼭 반공주의이며 남측을 지지한다는 것도 아니다. 재일동포에게 조선적, 한국 국적, 또는 일본 국적 등의 속성과 이념·민족성·출신지 등의 요소들은 하나의 직선처럼 단순히 연결되는 것이 아니다.

이런 설명을 굳이 길게 늘어놓은 건 재일동포에 대해 이야기할 때 역사 배경과 맥락의 세부를 빼놓을 수 없기 때문이다. 얼마 전에 나는 느닷없이 이런 질문을 받은 적이 있다. “선생님, 재일교포들이 스스로를 ‘조센징’이라고 비하한다는 건 정말이에요?” 말문이 막혀 곧바로 대답하기 어려웠다. 조선인의 일본어 발음인 ‘조센징(朝鮮人)’이라는 단어 자체에 비하의 의미는 없다. 다만 역사적·사회적 맥락에서, 누가 어떻게 쓰는지에 따라 그 단어에 차별적인 의미가 덧씌워진 것이다. 동포들이 스스로를 자이니치 조센징이라 부를 때 자연스럽거나 긍정적일 수도 있고, 한편으로 좀 더 복잡한 어떤 느낌을 품고 있을 수도 있다. 맥락을 빼놓은 채 단면적으로 이해하면 이런 오해가 쌓일 수 있다.

조선학교 학생들을 담은 한국 감독들의 2000년대 이후 다큐멘터리 작품들은 기존의 조총련 반공 프레임을 깨고 가까운 ‘우리’로서의 재일동포를 그려낸 시도였던 반면, 민족성을 지켜내며 꿋꿋이 사는 동포들이라는 고정된 이미지를 확산한 측면은 있다. <도라지 불고기>는 이런 이미지를 벗어내려고 한 도전이라고 볼 수 있다. 소수자, 피해자이면서 차별에 맞서 투쟁하는 모습이나 연민의 대상이자 바람직한 겨레의 모습으로만 그려지는 영화엔 나타나지 않은 ‘평범한 재일조선인’의 다양한 삶을 포착하고 싶었다는 감독의 의도는 충분히 이해할 수 있다. 그럼에도 불구하고 처음 이 작품을 봤을 때 내가 느낀 강한 위화감은 무엇인지, 거듭 생각하고 또 생각했다.

단지 모든 출연자의 얼굴이 블러 처리되어 있다는 독특한 연출 때문이 아니다. 이 작품에 등장하는 ‘평범한 재일조선인’들의 말과 태도에 스며 있는 배경과 맥락이 전혀 그려져 있지 않았기 때문이다. 감독은 같은 세대의 조선학교 출신 재일조선인들과 신뢰 관계를 맺으며 일상생활의 시간을 함께하면서 생생한 장면들을 포착한다. 그러나 친한 형과 그의 아버지 어머니, 동창인 여성과 남성 졸업생들 각자 표현하는 말들, 순간의 머뭇거림, 한국과는 다른 맥락으로 쓰인 단어 등에 대한 멈춤이나 성찰이 보이지 않았다. 때 묻은 역사 설명은 배제하고 현재를 사는 그대로의 삶을 보여주는 것이 목적이기 때문이라 할 수도 있다. 하지만 앞서 언급했듯이 배경과 맥락의 전제가 부족한 채 보는 재일조선인의 모습에선 단편적인 이미지만 남고 결국 또 하나의 전형을 만드는 우려가 있다.

식민지배와 분단, 그리고 현재까지 이어지는 남북·한일·조일관계의 흔들림 속에서, 재일동포들은 설령 일상 속의 말과 태도로 직접 표현하지 않는다 해도 이런 배경에서 결코 자유로울 수 없다. 이들의 ‘다양한 삶’을 알려고 할 때 그 삶을 만들어 온 역사를 외면한 채 ‘평범함’을 포착할 수 있을까?

평범한 남한 사람들이 깊은 의미 부여 없이 스스로를 한국인이라고 부를 때, 거기에도 분단체제와 이념 정치를 기반으로 이뤄져 온 국민/국가 만들기의 배경이 깔려 있다는 부분도 함께 생각해 보면 어떨까.

조미수

한-일 번역 및 통역자. KBS 월드라디오 일본어방송 진행자. 평화교육과 동포 문제에 관심을 두고 피스모모 평화/교육 연구소 연구위원으로도 활동. 도쿄 출신 재일동포 3세이다.

감독

양지훈 Yang Jihoon

다큐멘터리 제작에 본질적으로 수반되는 폭력에 주목하며, 그 폭력으로부터 어떤 대안을 상상할 수 있을지 고민하고 있다. 주로 카메라 앞에서 범주화되는 사람들에 관심이 있으며, 동시에 그들을 정해진 이미지 안에 머물게 하는 카메라 뒤의 사람들에 더 큰 관심을 두고 있다. 이미지를 생산하고 이미지를 생산하고 소비하는 과정에서 외면되어 온 것들을 드러내려 한다.

기획의도

남한에서 제작된 재일조선인과 조선학교에 관한 다큐멘터리를 여러 편 보았다. 거기엔 바르게 만드는 규칙이라도 있는 듯했다. 등장하는 사람들은 모두 같은 목소리를 내었고, 하나의 모습처럼 그려졌다. 학생들의 얼굴은 구석구석 꼼꼼하게 관찰할 수 있었지만, 곳곳에 걸려있을 두 개의 초상화는 언제나 감춰졌다. 그들은 우리가 무심하게 잊고 살아왔기 때문에 ‘늦게나마 돌봐야 할 불쌍한 사람들’이었고, ‘아픈 우리 역사의 교보재’였다. 그 모습은 남한과 북한 사람들이 감상하기에 참으로 바람직해 보였다. ’우리’ 눈에 모범적으로 살아가는 사람들만이 카메라 앞에 설 수 있었다. 영화를 보면서 XX형의 모습이 그려지지 않았다.

연출의도

다양한 삶은 가려진 채, 특정한 모습으로만 묘사되는 것이 정말 그들을 위한 일인가.